Pon-f's SITE

山あげ祭にみる伝統的IT戦略〜栃木県烏山町、ダイナミックなまちづくりテクノロジー〜

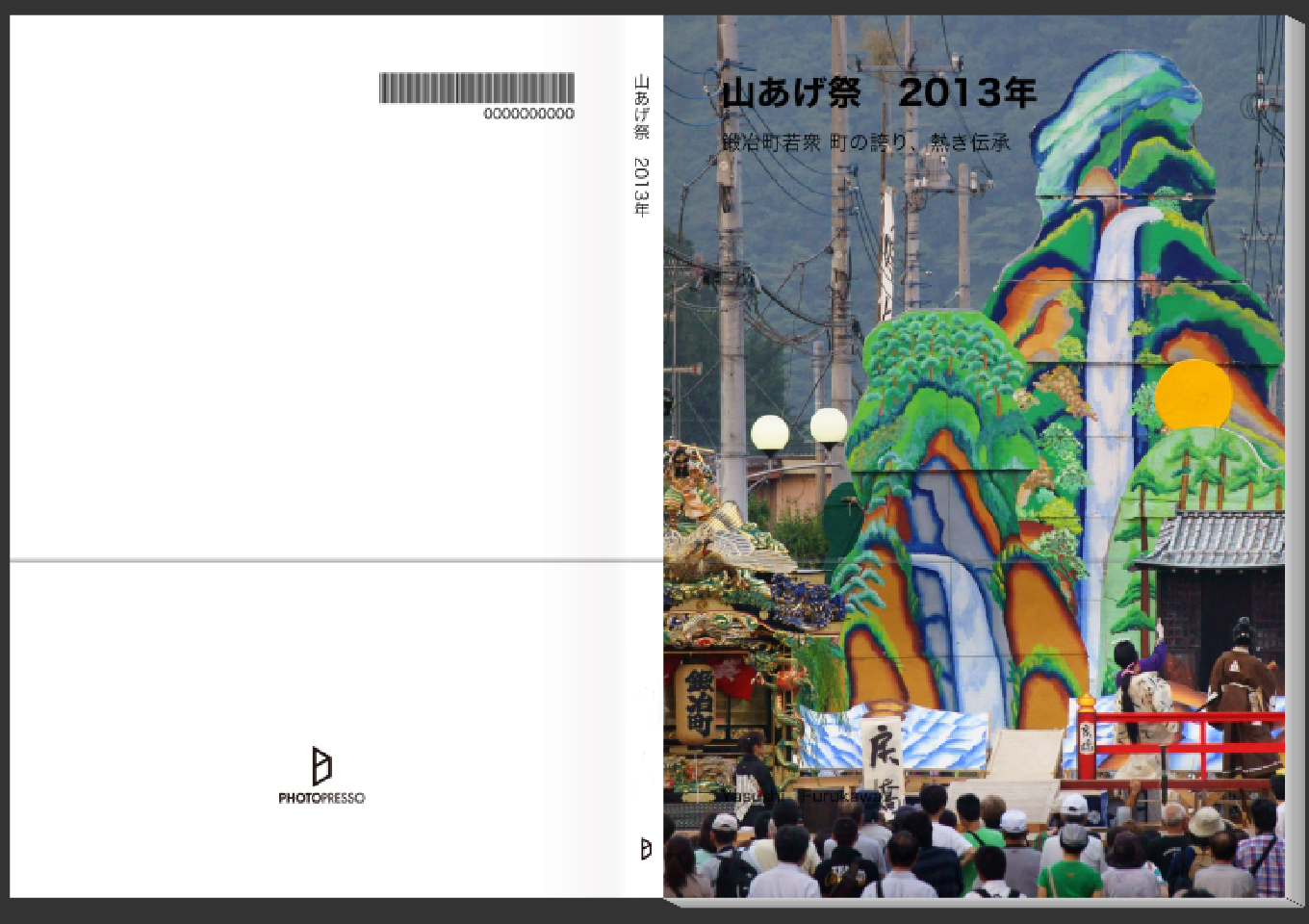

【2013年 山あげ祭】

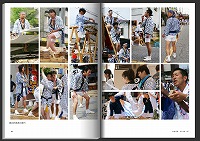

鍛冶町若衆 町の誇り、熱き伝承 〜2013年7月〜

2014年5月記事公開

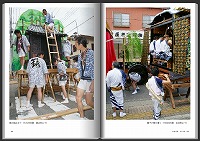

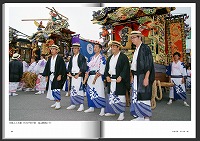

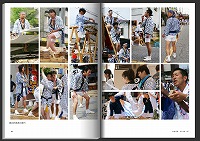

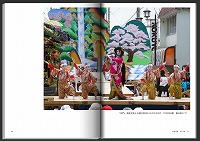

2013年夏、たくみの技をつむぎ、鍛冶町の誇りを体現する若衆たち。鍛治町スタイルを伝承してひたむきに祭礼に臨む姿を記録いたしました。

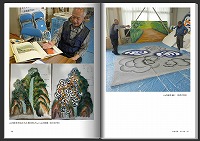

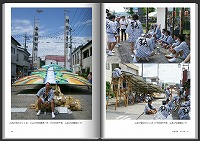

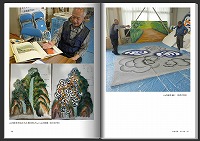

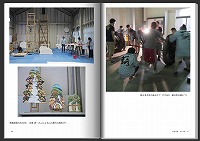

6/22(土)、烏章館にお邪魔しましたところ、山の絵を担当する菊池宏さんらお二人が山の絵を描いておられました。これまで「ちぎり絵」の山を用いていた鍛治町にとって絵を描くことは30年ぶりだそうです。

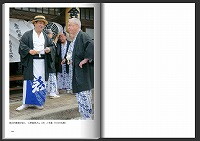

木頭の斉藤篤志さんが暖かく歓迎くださった後に、筆頭世話人の大野義明さん、世話人の井上祐二さんが忙しい中にもかかわらず鍛治町の歴史と近況を1時間強ほど語ってくれました。皆さんの並々ならぬ心意気、そして奥深い伝統に驚嘆した次第です。

●鍛治町に伝わる伝統には、守り継がなければならない数々がある。やはり人手不足は大きな課題であるが、鍛治町では次世代が育ってきている。

●近年の祭礼で定着したしきたりと、本来の伝統とは異なるものもある。毎年、全町世話人会で話しあって実行する。

●さまざまな社会状況の変化を背景に、那須烏山市や警察との協議課題には、骨の折れる事項が増加しつつあり、世話人の仕事も幅が広がっている。

●過去には、祭りのために会社を辞めて取り組もうとする若衆がいた。世話人はそうすることのないよう、普段から面倒見る役目もある。

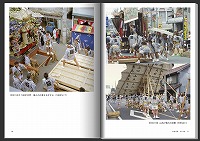

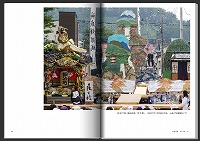

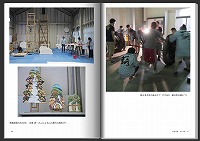

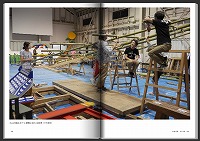

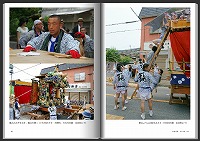

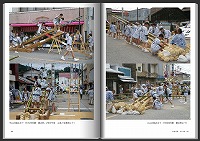

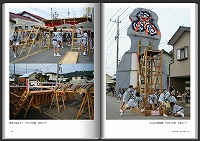

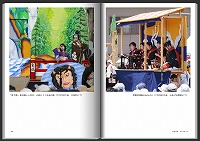

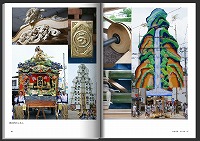

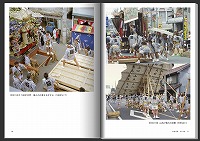

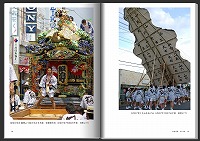

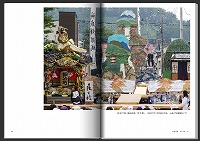

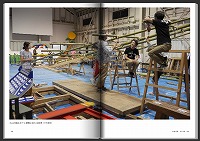

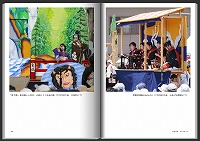

7/6(土)には烏章館での大山の調整と、町内自治会館前での屋台曳枠の組立てに立会いました。女子の皆さんも含めて、夜遅くまで準備に備えていました。あけて7/7(日)はリハーサル。舞台の大きな全貌が現われました。鍛冶町は職人気質の町だからでしょうか、装置の一つ一つが大がかりだと思います。絵を描いた菊池さんの「明るい山にする」という言葉が実感できました。

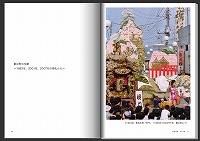

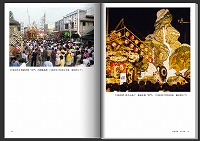

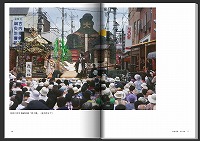

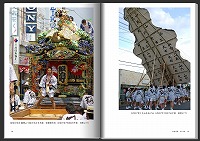

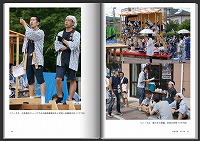

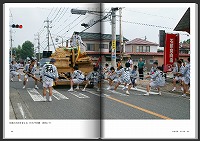

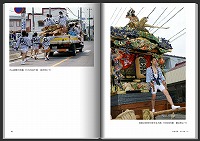

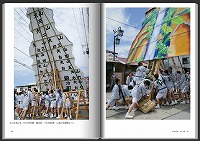

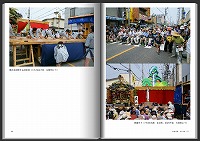

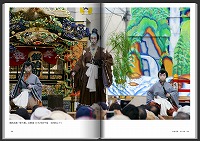

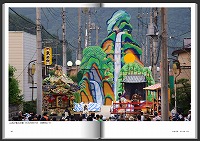

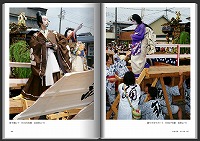

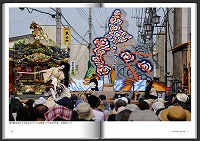

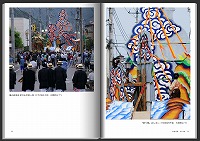

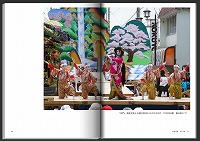

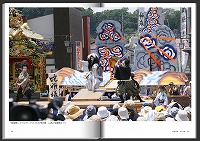

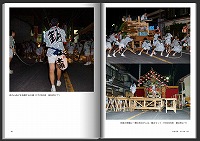

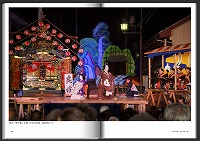

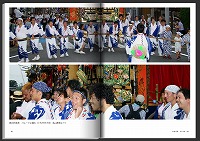

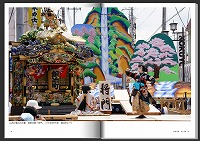

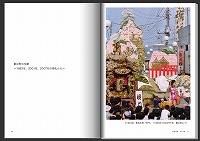

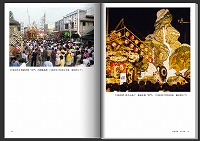

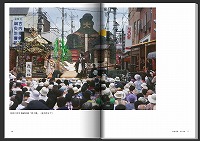

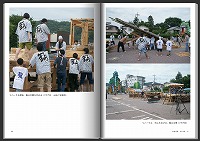

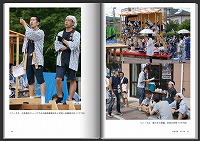

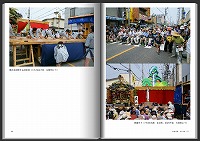

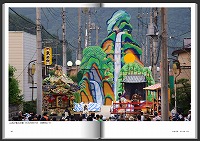

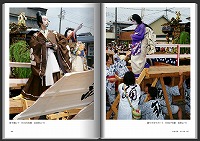

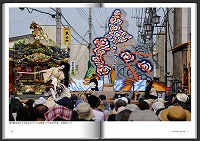

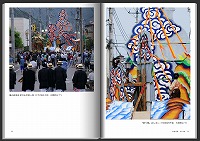

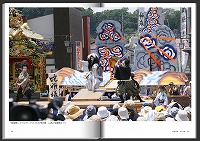

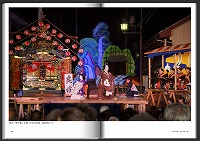

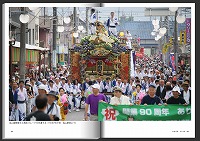

祭りは7月26日(金)〜7月28日(日)と拝見しました。山あげの作法、そして舞台空間には6町それぞれの個性と味わいがあります。私は鍛冶町の山あげ行事とその舞台空間の特徴は湧き上がるダイナミックさにあると思います。若衆たちの人柄の良さと、鍛治町伝統の技を積み上げてハレの空間を現出させる芸が街に溢れているように感じました。また最終日、木頭の意向で、山あげ会館前の舞台空間が円形劇場風になったことは、すばらしい工夫だと思いました。

30年前、1983年の当番の年に感じた鍛治町固有の印象は今も変わりません。なぜ、鍛治町の作法や姿勢が営々と伝承されるのか?意識してできることなのだろうか?これは若衆にならないとわからないことかもしれません。鍛冶町の一人一人の強い意思が原動力になっているだろうことは推察できます。

準備期間を含め、観覧の機会を与えていただいた世話人、木頭をはじめ、烏山の皆様にあらためて感謝申し上げます。

山あげ舞台壮観(7月26日夕方 日野町にて)

山あげ舞台壮観(7月26日夕方 日野町にて)

各画像をクリックしてください。

(扉) |

金井町への訪問 |

日野町への訪問 |

大山をあげる |

山あげ舞台の壮観 |

【1983年】奉納余興「将門」 |

【1983年】風景・夜の山あげ |

【2001年】山あげ舞台の設置 |

【2001年】奉納余興「戻り橋」置 |

【2007年】大山をあげる |

【2007年】奉納余興「戻り橋」 |

祭りの準備風景 |

菊池宏さんと図案

|

準備風景 |

大山の調整 |

リハーサル開始 |

リハーサル |

「蛇姫様」の場当たり |

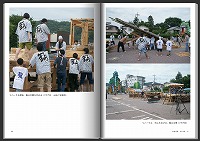

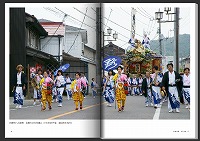

山あげ祭 訪問 |

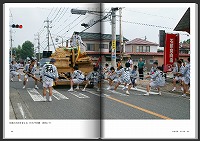

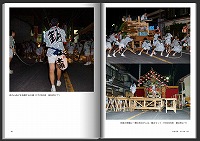

地車の方向転換 |

舞台位置を決める |

舞台を開く |

山を組み立てる |

山あげを見守る |

準備完了 |

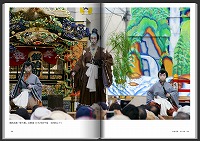

「戻り橋」開演 |

渡辺綱と小百合 |

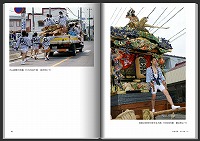

山あげ舞台壮観 |

踊り手をサポート |

舞台変幻を支える |

「戻り橋」 |

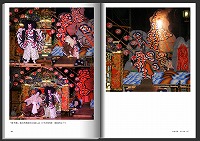

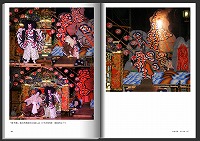

悪鬼のふるまい |

見守る世話人衆 |

「将門」開演 |

滝夜叉姫と光圀の家来 |

「蛇姫様」クライマックス |

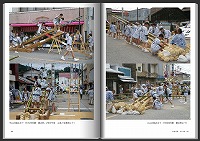

舞台の撤収 |

夜の山あげへ |

夜の「戻り橋」全景 |

「戻り橋」鬼の形相変化 |

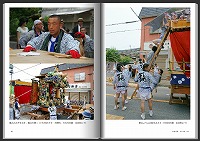

鍛冶町若衆 |

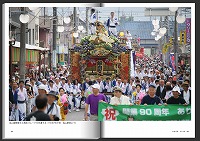

烏山線開業90周年パレード |

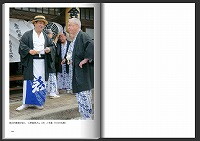

筆頭世話人 |

(おしまい) |

山あげ祭の雰囲気を少しでも伝えていきたいとの思いから、以下のように動画をYouTubeにて公開しています。

◆山あげ祭2013年 ハイライト 〜鍛冶町若衆 町の誇り、熱き伝承〜

◆山あげ祭2013年 戻橋(全編)

◆山あげ祭2013年 パレード風景より

◆山あげ祭2013年 朝の山あげ「将門」から

◆山あげ祭2013年特別公演「蛇姫様・戻橋」より

ハイビジョン映像でお楽しみください。

Contents Menu